半年亏损18亿! 汽车价格战再打下去, 车企真的没活路了

- 2025-07-20 16:37:31

- 507

从一年盈利8亿元,到半年亏损18亿,广汽的经历,只是汽车价格战的一个缩影。

我们到底是要短期的繁荣,还是一个行业长期的健康可持续发展?

汽车圈的例子告诉我们,汽车太便宜,有时候真的并不是一件好事。尤其是当这种便宜不是车企降本增效,而是以亏损为代价换来的时候。

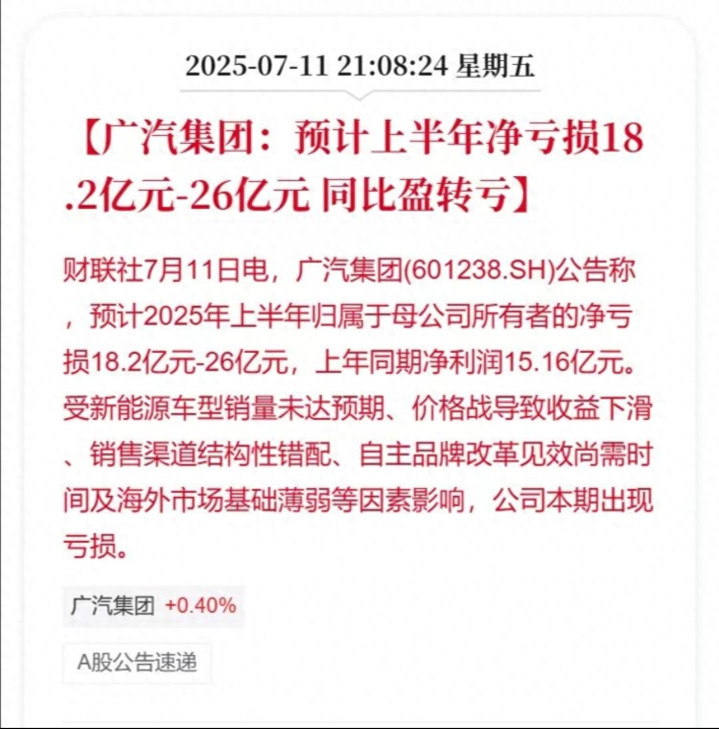

7月11日,广汽集团公告称,预计2025年上半年归属于母公司所有者的净亏损18.2亿元至26亿元。受新能源车型销量未达预期、价格战导致收益下滑、销售渠道结构性错配、自主品牌见效尚需时间及海外市场基础薄弱等因素影响,公司本期出现亏损。

广汽集团的这份公告看起来很正常,毕竟今天车圈车企亏损似乎已经成了常态,但要知道,在2025年之前,广汽一直都算是优等生。

以2024年为例,广汽集团实现归母净利润8.24亿元,但已经较上年同期下降81.4%,营业收入1067.98亿元,也同比下降17.05%。

2024年,车圈价格战的影响已经初见端倪。但到了2025年,形势显然更加严峻。

为什么价格战会让车企陷入巨额亏损,而车企还要跟进呢?

以广汽集团为例,广汽集团2025年上半年推出的重点新能源车型销量仍处于爬坡期,未达计划目标。例如埃安品牌上半年销量同比下降13.97%至108677辆,多个主力车型受价格战影响收益也出现大幅下滑。

其中最可怕的就是不进反退。汽车价格战就是如此残酷,一旦有车企开始降价,进一步抢占市场份额,如果你不跟进降价,那么结果只有一条,那就是逐渐失去销量,最终败下阵来。

广汽也是如此。今年广汽被迫参与降价促销,导致单车利润大幅缩水。公司毛利率从2024年的水平急剧下降至2025年一季度的0.21%。

一个卖汽车的车企,毛利率只有区区的0.21%,这几乎等同于卖一辆亏一辆了。

今年的汽车行业价格战,和往年相比还有所不同,在范围上,今年价格战覆盖面更广。

从比亚迪秦PLUS DM-i降至6.38万元,再到凯迪拉克XT4下探至15.99万元,价格战已经波及从经济型到豪华品牌的所有细分市场。

第二个特点就是,连续多轮地持续降价。2025年前4个月国内车企降价车型超过60款,到了5月激增至百余款,部分车型降幅更是超过5万元。而这已是自2023年以来的第四轮大规模价格战。

除了汽车单纯降价之外,汽车技术也面临着同质化竞争,其特点就是全系车型标配辅助驾驶等等。

车企不再单纯降价,而是通过“增配降价”策略,如将800V高压平台、激光雷达等高端配置下放至中低端车型,这一举措也进一步导致车企陷入亏损,难以自拔。

当所有行业参与者都在降价换增量的时候,其结果就是拉低了所有行业的利润。以2024年为例,价格战导致去年汽车行业利润率仅为4.3%,低于整个下游工业平均水平。经销商新车毛利贡献甚至降至-17.7%。

在这样的局面下,陷入亏损的显然不止广汽集团一家车企。

根据不完全统计,2025年陷入亏损的车企还有北汽蓝谷,2025年一季度就亏损了9.53亿元;而新能源汽车“蔚小理”中的蔚来情况也不容乐观,2025年一季度蔚来净亏损68.91亿元,累计亏损已经超过千亿元。

蔚来亏损的主要原因还在于研发投入大。另外换电网络的基建铺设,其成本也非常高昂。

除此之外,众泰汽车可能是其中最难过的。2024年众泰汽车销量甚至只有14辆,亏损10亿元,到了今年甚至已经没有恢复生产,这个曾经国内自主品牌的强者,到今天已经面临着骑虎难下的局面。

既然价格战对整个行业的伤害如此之大,为什么车企还要打价格战?

归根结底还在于,这是一个新旧交替的行业。

今天的汽车行业,新能源车和燃油车新旧交替,就如同当年的智能手机和传统手机一样,相同的地方在于,同一时间行业里存在着大量的品牌,竞争自然也就异常激烈。

你降价,我不降价,那么结果就可想而知,尤其是在今天消费者对价格越来越敏感的情况下,没有任何一家车企有完全的底气可以说自己不降价。

这和当初的智能手机有很大的不同。当年的苹果可谓是傲视群雄,完全可以做到不降价,不走低端路线。

但汽车不同,各家都在发力高端,而品牌对用户的吸引力还真就没有手机那么大,毕竟一个iOS系统在早年,的确可以在流畅度上吊打安卓。

这也导致,各家车企都在降价争抢市场份额,只要有一家车企不跟进,销量就会很快反映到数据上,因此只要一打价格战,所有车企只能硬着头皮上。

当一个增量市场变成存量市场的时候,竞争就是如此激烈残酷,这一点从今天的外卖大战上,我们也完全可以见识到商业的激烈性。

当市场竞争开始变得无序的时候,国家自然就会出手干预,以防止价格战带来整个行业的内耗。

国内汽车工业协会目前已经明确表示坚决反对无底线的“价格战”,工信部也表示将加大对汽车行业“内卷式”竞争整治力度。

当国家都开始出手的时候,价格战也势必到了收尾的阶段。

当然,和价格战一起收尾的,恐怕还有许多车企,这是不争的事实,也是我们必须面对的行业真相。

今天国内车企如同八仙过海各显神通,但市场毕竟就这么大,真的能够容纳这么多玩家吗?答案显然是不能。

尤其是在价格战之下,一批车企已经陷入到了债务泥潭之中,这对车企的现金流、运营和造车能力,提出了更大的挑战。

目前针对汽车行业的价格战监管措施也已经出台,包括价格红线(严禁低于成本倾销)、技术暗查(突击抽查三电系统一致性)、垄断预警等四记重拳。

所以,当价格战真正结束的时候,或许也就是一部分车企开始出清的时候。

end.